Report-活動報告-

2015年12月19日 【基本概念習得プログラム】

基本概念習得プログラム⑤「ハート型モータ作り」

12月19日(土)

「ハート型モーター作り」が開催されました。

銅線・乾電池・ネオジム磁石を使って簡単に作れるモーターです。

電流が流れると、銅線がくるくる回ります。電池の向きや銅線のバランスで回る向きを反対にしたり、銅線がおもしろい動きをしたり工夫することもできます。

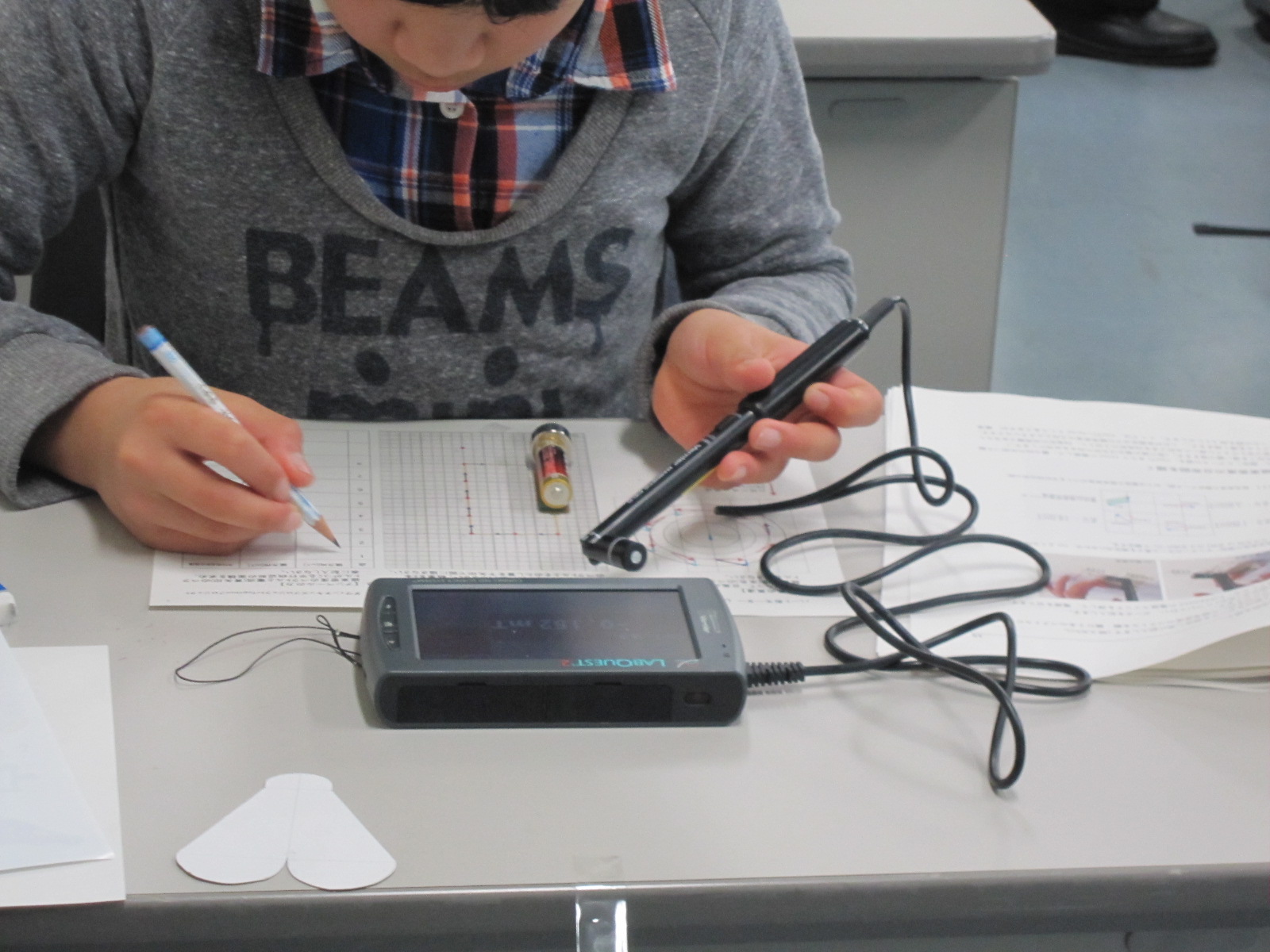

後半からは、実際にモーターに使う磁石のまわりの磁束密度(各点での磁力の強さと方向)を、機械を使って測定。

方眼紙に磁力の方向と強さを記入していきます。

日常生活の中には、距離、重さ、速度などさまざまな「量」が出てきます。これらは大きさのみを持つ「スカラー」(長さ、時間など)、大きさと方向を持つ「ベクトル」(速度、圧力など)の2種類に分類することができます。

磁束密度は大きさと方向をもつ「ベクトル」です。

この「ベクトル」の概念の説明途中で…残念、時間切れとなってしまいました。

3月5日にこの続きと、2月20日に開催するコア研究プログラムの発表の続きを2本立てで行う予定です。どちらも細切れとなってしまいましたがたくさんの方のご参加お待ちしています!

「ハート型モーター作り」が開催されました。

銅線・乾電池・ネオジム磁石を使って簡単に作れるモーターです。

電流が流れると、銅線がくるくる回ります。電池の向きや銅線のバランスで回る向きを反対にしたり、銅線がおもしろい動きをしたり工夫することもできます。

後半からは、実際にモーターに使う磁石のまわりの磁束密度(各点での磁力の強さと方向)を、機械を使って測定。

方眼紙に磁力の方向と強さを記入していきます。

日常生活の中には、距離、重さ、速度などさまざまな「量」が出てきます。これらは大きさのみを持つ「スカラー」(長さ、時間など)、大きさと方向を持つ「ベクトル」(速度、圧力など)の2種類に分類することができます。

磁束密度は大きさと方向をもつ「ベクトル」です。

この「ベクトル」の概念の説明途中で…残念、時間切れとなってしまいました。

3月5日にこの続きと、2月20日に開催するコア研究プログラムの発表の続きを2本立てで行う予定です。どちらも細切れとなってしまいましたがたくさんの方のご参加お待ちしています!

2015年11月12日 【基本概念習得プログラム】

基本概念習得プログラム④「身近な物理現象から迫る『宇宙の始まり』」が開催されました

10月24日(土) 基本概念習得プログラム④「身近な物理現象から迫る『宇宙の始まり』」

が開催されました。講師は静岡大学教育学部理系教育系列講師 内山秀樹先生。

専門はX線天文学です。今回は身の回りにもある物理学の現象から、「どうして140億年前にビッグバンが起こったと分かるのか」を理解していきます。

科学者たちが宇宙を調べるとき、星から届く光を観察して何が起こっているのか見ています。光は音と同じ、「空間を伝わる波」です。波長が短ければ青っぽい色、長ければ赤っぽい色になっていきます。いつも私たちが見ている光は、さまざまな波長(色)の光の重ねあわせでできています。星の光を分光観測することによって、その星の温度や含まれる元素まで分かってしまいます。

実際に分光器を使って太陽の光とナトリウムランプを見てみました。

光も音と同じく波なので、ドップラー効果がおきるのだそうです。救急車が近づいてくるときと遠ざかるときで音の高さが変わる、あの現象です。

・自分に近づくときにはもとより波長が短く、遠ざかるときには波長が長くなる

・波長は近づく早さが早いほど短くなり、遠ざかる速さが早いほど長くなる

という特徴があります。

遠くの銀河を分光観測すると、太陽の光を観察したときよりも波長が長くなっている

(遠ざかっている)ということが分かります。さらに時間をさかのぼって計算すると、約140億年前に宇宙の大きさがほぼ0だったということが分かるのだそうです。

このように、宇宙に始まりがあったということは身近でも見られるドップラー効果から知ることができました。しかし宇宙はそれ以外にもまだまだわからないことだらけです。いつか少しずつ宇宙のなぞが解き明かされていくのが楽しみです。

今回のお話は大学生が勉強するような難しい宇宙論でしたが、小学生も中学生もみんなとても集中して講義に参加していました。物理学は数字が多くてなんだか難しそうなイメージもありますが、運動や力など、とても単純で基本的な身の回りの性質を調べるものです。単純で基本的だからこそ、実際に目で見ることができない遠くの宇宙にも当てはめて考えることができます。今回の講座で宇宙のなぞに目を向けると同時に、物理に親しみを持つ良い機会となったのではないでしょうか。

が開催されました。講師は静岡大学教育学部理系教育系列講師 内山秀樹先生。

専門はX線天文学です。今回は身の回りにもある物理学の現象から、「どうして140億年前にビッグバンが起こったと分かるのか」を理解していきます。

科学者たちが宇宙を調べるとき、星から届く光を観察して何が起こっているのか見ています。光は音と同じ、「空間を伝わる波」です。波長が短ければ青っぽい色、長ければ赤っぽい色になっていきます。いつも私たちが見ている光は、さまざまな波長(色)の光の重ねあわせでできています。星の光を分光観測することによって、その星の温度や含まれる元素まで分かってしまいます。

実際に分光器を使って太陽の光とナトリウムランプを見てみました。

光も音と同じく波なので、ドップラー効果がおきるのだそうです。救急車が近づいてくるときと遠ざかるときで音の高さが変わる、あの現象です。

・自分に近づくときにはもとより波長が短く、遠ざかるときには波長が長くなる

・波長は近づく早さが早いほど短くなり、遠ざかる速さが早いほど長くなる

という特徴があります。

遠くの銀河を分光観測すると、太陽の光を観察したときよりも波長が長くなっている

(遠ざかっている)ということが分かります。さらに時間をさかのぼって計算すると、約140億年前に宇宙の大きさがほぼ0だったということが分かるのだそうです。

このように、宇宙に始まりがあったということは身近でも見られるドップラー効果から知ることができました。しかし宇宙はそれ以外にもまだまだわからないことだらけです。いつか少しずつ宇宙のなぞが解き明かされていくのが楽しみです。

今回のお話は大学生が勉強するような難しい宇宙論でしたが、小学生も中学生もみんなとても集中して講義に参加していました。物理学は数字が多くてなんだか難しそうなイメージもありますが、運動や力など、とても単純で基本的な身の回りの性質を調べるものです。単純で基本的だからこそ、実際に目で見ることができない遠くの宇宙にも当てはめて考えることができます。今回の講座で宇宙のなぞに目を向けると同時に、物理に親しみを持つ良い機会となったのではないでしょうか。

2015年10月07日 【全体】

「ダヴィンチキッズ中間発表会」と基本概念習得プログラム③「逆立ちコマの力学」が開催されました

9月13日に、浜松ダヴィンチキッズプロジェクトのキッズによる中間発表会と、基本概念習得プログラム③「逆立ちコマの力学」が開催されました。

前半に中間発表会を行い、キッズたちは日頃行っている研究をパワーポイントにまとめて発表しました。なぜこの研究に興味を持ったか、どのように研究を進めたか、また、失敗した点や次回の課題などを、自分の言葉でしっかり伝えることができました。

浜松と大阪の天気の違いや、身近な水とカルキの関係について調べたものや、植物性プランクトンの光合成実験、水飲み鳥を使って毛細管現象を調べる実験、ぶどうの糖度調べなど、研究テーマは多岐にわたっていました。

水泳が得意なキッズは、水の抵抗力と推進力に興味を持ち、ボートの模型に様々なオールを用いて実験した結果を発表。球の転がる速度を調べたキッズは、予想と違う結果が出たことを、手作りの実験器具の不備が要因の一つと考え、改善計画を立てていました。ひょうたんの栽培・観察を数年前から行っているキッズは、今回初めて巨大なひょうたんが作れたことをうれしそうに話していました。

発表後、藤間先生と父兄から質問が寄せられ、キッズたちはグラフなどを示しながら、熱心に答えていました。

φ φ φ φ φ

後半は、浜松トップガンプロジェクトと合同で、「逆立ちコマ」を製作しました。

まずは、藤間先生による逆立ちコマ理論の講義から。地球の自転や公転が変化しないことや、自転車が倒れないこと、コマが回り続けることなどを例に挙げ、「外から力が加えられない限り、回転運動(向き・速度)は保たれる(=角運動保存則)」ことを説明されました。

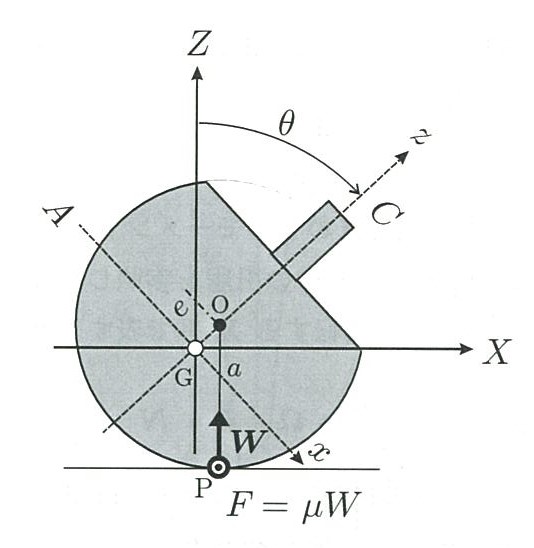

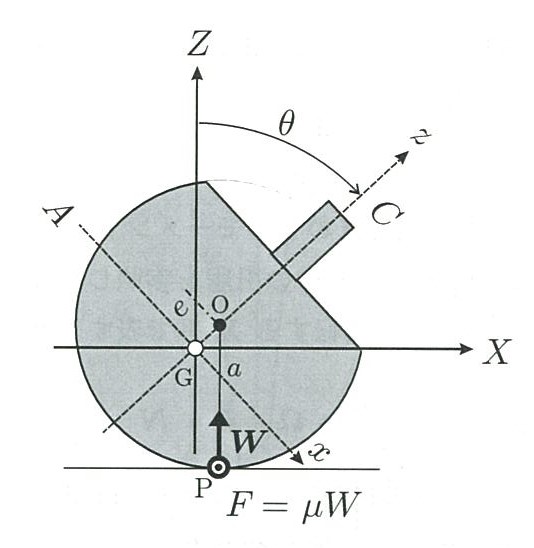

逆立ちコマとは、普通に回っているうちに勝手に逆立ちしてしまうコマのこと。重心を含む沿直線まわりで回転し、重心直下からずれた接地点に摩擦力が生じます。これがコマを逆立ちさせる駆動力となります。姿勢が傾いても、回転軸はほぼ始めの位置に保たれているのです。

次に、逆立ちコマキットを使って、逆立ちコマを製作しました。逆立ちコマの特徴は「重心が球の中心よりも低い位置にある」ということ。そのため、芯の長さが重要になります。芯の不要となる部分をカットし、接着剤をつけてコマに固定し、乾いたら試運転を行いました。

コマは勢いよく回ってきれいに逆立ちし、まるでキノコのよう。参加者たちは、面白がって何度もコマを逆立ちさせていました。カラフルに彩色し、オリジナル逆立ちコマを完成させました。

楽しく遊べる逆立ちコマですが、理論で表すとなると、実はとても難解です。一例を挙げると、コマの運動方程式は、次のようになります。

他にも、芯の傾きや逆立ちの条件、コマの質量・体積、コマの重心など、難しい式を解くことで得られます。興味を持たれた方は、ぜひ大学で物理を学んでくださいね。

前半に中間発表会を行い、キッズたちは日頃行っている研究をパワーポイントにまとめて発表しました。なぜこの研究に興味を持ったか、どのように研究を進めたか、また、失敗した点や次回の課題などを、自分の言葉でしっかり伝えることができました。

浜松と大阪の天気の違いや、身近な水とカルキの関係について調べたものや、植物性プランクトンの光合成実験、水飲み鳥を使って毛細管現象を調べる実験、ぶどうの糖度調べなど、研究テーマは多岐にわたっていました。

水泳が得意なキッズは、水の抵抗力と推進力に興味を持ち、ボートの模型に様々なオールを用いて実験した結果を発表。球の転がる速度を調べたキッズは、予想と違う結果が出たことを、手作りの実験器具の不備が要因の一つと考え、改善計画を立てていました。ひょうたんの栽培・観察を数年前から行っているキッズは、今回初めて巨大なひょうたんが作れたことをうれしそうに話していました。

発表後、藤間先生と父兄から質問が寄せられ、キッズたちはグラフなどを示しながら、熱心に答えていました。

後半は、浜松トップガンプロジェクトと合同で、「逆立ちコマ」を製作しました。

まずは、藤間先生による逆立ちコマ理論の講義から。地球の自転や公転が変化しないことや、自転車が倒れないこと、コマが回り続けることなどを例に挙げ、「外から力が加えられない限り、回転運動(向き・速度)は保たれる(=角運動保存則)」ことを説明されました。

逆立ちコマとは、普通に回っているうちに勝手に逆立ちしてしまうコマのこと。重心を含む沿直線まわりで回転し、重心直下からずれた接地点に摩擦力が生じます。これがコマを逆立ちさせる駆動力となります。姿勢が傾いても、回転軸はほぼ始めの位置に保たれているのです。

次に、逆立ちコマキットを使って、逆立ちコマを製作しました。逆立ちコマの特徴は「重心が球の中心よりも低い位置にある」ということ。そのため、芯の長さが重要になります。芯の不要となる部分をカットし、接着剤をつけてコマに固定し、乾いたら試運転を行いました。

コマは勢いよく回ってきれいに逆立ちし、まるでキノコのよう。参加者たちは、面白がって何度もコマを逆立ちさせていました。カラフルに彩色し、オリジナル逆立ちコマを完成させました。

楽しく遊べる逆立ちコマですが、理論で表すとなると、実はとても難解です。一例を挙げると、コマの運動方程式は、次のようになります。

他にも、芯の傾きや逆立ちの条件、コマの質量・体積、コマの重心など、難しい式を解くことで得られます。興味を持たれた方は、ぜひ大学で物理を学んでくださいね。

2015年09月02日 【基本概念習得プログラム】

基本概念習得プログラム②「カメ類から学ぶ外来種問題」が開催されました

7月31日に、基本概念習得プログラム②「カメ類から学ぶ外来種問題」が浜松中学校で開催されました。講師は、静岡大学教育学部理科教育系列の加藤英明先生。カメやトカゲの保全生態学的研究を行いながら、学校や地域社会において環境教育活動をされている先生です。

加藤先生

小さなカメ(各テーブルに)と大きなカメ(加藤先生の前)

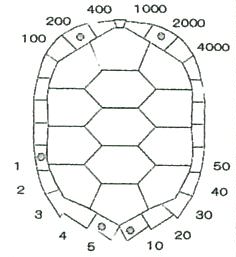

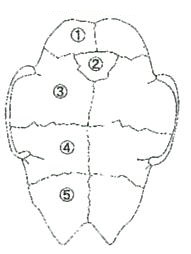

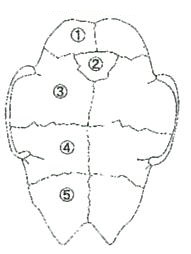

まずは「カメの体のつくりを知ろう」ということで、カメの甲羅の絵を実際に描いていきました。カメの甲羅には38枚のウロコがあり(基本形)、真ん中に5枚の椎甲板、その左右に肋甲板、縁に縁甲板、首は項甲板となっています。一見複雑なカメの甲羅も、順を追っていくと上手に描けました。

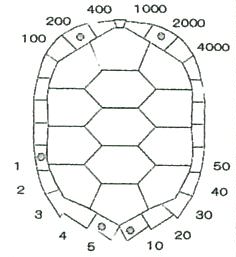

カメの個体識別に使うのは「縁甲板」で、あらかじめ数字を割り当てた箇所にドリルで穴を開け、その組み合わせを個体番号とします。川や池に放流して再捕獲することで、その個体の行動や成長、生存年数(寿命)などの他、川や池の環境までも知ることができるのです。

上の絵をご覧ください。このカメの個体番号は何番かわかりますか? 答えは「NO.2216」。穴が開いている部分の数字を足していけば、カメの個体番号になることがわかりました。

次は、「カメの骨」ついて説明を受けました。カメの甲羅は骨でできており、それは背骨や肋骨が広がって縫合して1枚になった骨の板(腹甲)。その上をウロコ(角質化した薄い皮膚)が覆っているという二重構造のため、丈夫なつくりになっています。

また、腹甲は上腹骨板から剣腹骨板に分かれ、サイドはそれぞれ8枚に分かれています。

①上腹骨板、②内腹骨板、③中腹骨板、④下腹骨板、⑤剣腹骨板

各グループにカメの骨2匹分が配られ、実際にカメの甲羅を組み立てることに。ぴったり合う骨同士であれば、接着剤などなくてもピタッとくっつくため、参加者たちは興味津々!かなり難しそうなパズルでしたが、協力し合って楽しそうに組み立てていました。

最後は、カメの遺伝子汚染について。現在、外来種による遺伝子汚染が進行中で、例えばクサガメ(在来種)とミナミイシガメ(外来種)などによる交雑個体による“よくわからないカメ”(雑種)が増えてきているそうです。雑種には繁殖能力があるため、在来種が消失してしまうおそれがあります。だから、外来種を野外に放してはいけないのですね。

カメ類の“近い”関係と“遠い”関係を調べるには、DNA塩基配列による種の違いを見ることになります。そこで、ニホンイシガメとクサガメのDNAがプリントされた紙を1行ずつハサミで切り、のりで貼ってつなげ、塩基配列を揃えて比較(アライメント)しました。

どちらも自分の身長を超すほどの長さになりましたが、15ヵ所の違いを見つけることができました。在来種同士では、塩基配列の違いは少なく、在来種と外来種の場合では、違いがもっと多くなることがわかりました。

終了後、参加者から「甲羅の絵を描いたりして、カメを身近に感じた」「骨のことを調べてみたい」「DNAを切り貼りするのは大変だったが面白かった」といった感想が寄せられました。今後、池やペットショップなどでカメを見かけたら、今までと見方が変わって楽しめることでしょう。比較してみてくださいね。

浜松トップガンプロジェクトが発行した「トップガンジャーナル No.3」(9/11発行)に、この講座の模様が紹介されているので、ぜひご覧ください。

→トップガンジャーナルNO.3(ここをクリック)

まずは「カメの体のつくりを知ろう」ということで、カメの甲羅の絵を実際に描いていきました。カメの甲羅には38枚のウロコがあり(基本形)、真ん中に5枚の椎甲板、その左右に肋甲板、縁に縁甲板、首は項甲板となっています。一見複雑なカメの甲羅も、順を追っていくと上手に描けました。

カメの個体識別に使うのは「縁甲板」で、あらかじめ数字を割り当てた箇所にドリルで穴を開け、その組み合わせを個体番号とします。川や池に放流して再捕獲することで、その個体の行動や成長、生存年数(寿命)などの他、川や池の環境までも知ることができるのです。

上の絵をご覧ください。このカメの個体番号は何番かわかりますか? 答えは「NO.2216」。穴が開いている部分の数字を足していけば、カメの個体番号になることがわかりました。

次は、「カメの骨」ついて説明を受けました。カメの甲羅は骨でできており、それは背骨や肋骨が広がって縫合して1枚になった骨の板(腹甲)。その上をウロコ(角質化した薄い皮膚)が覆っているという二重構造のため、丈夫なつくりになっています。

また、腹甲は上腹骨板から剣腹骨板に分かれ、サイドはそれぞれ8枚に分かれています。

各グループにカメの骨2匹分が配られ、実際にカメの甲羅を組み立てることに。ぴったり合う骨同士であれば、接着剤などなくてもピタッとくっつくため、参加者たちは興味津々!かなり難しそうなパズルでしたが、協力し合って楽しそうに組み立てていました。

最後は、カメの遺伝子汚染について。現在、外来種による遺伝子汚染が進行中で、例えばクサガメ(在来種)とミナミイシガメ(外来種)などによる交雑個体による“よくわからないカメ”(雑種)が増えてきているそうです。雑種には繁殖能力があるため、在来種が消失してしまうおそれがあります。だから、外来種を野外に放してはいけないのですね。

カメ類の“近い”関係と“遠い”関係を調べるには、DNA塩基配列による種の違いを見ることになります。そこで、ニホンイシガメとクサガメのDNAがプリントされた紙を1行ずつハサミで切り、のりで貼ってつなげ、塩基配列を揃えて比較(アライメント)しました。

どちらも自分の身長を超すほどの長さになりましたが、15ヵ所の違いを見つけることができました。在来種同士では、塩基配列の違いは少なく、在来種と外来種の場合では、違いがもっと多くなることがわかりました。

終了後、参加者から「甲羅の絵を描いたりして、カメを身近に感じた」「骨のことを調べてみたい」「DNAを切り貼りするのは大変だったが面白かった」といった感想が寄せられました。今後、池やペットショップなどでカメを見かけたら、今までと見方が変わって楽しめることでしょう。比較してみてくださいね。

浜松トップガンプロジェクトが発行した「トップガンジャーナル No.3」(9/11発行)に、この講座の模様が紹介されているので、ぜひご覧ください。

2015年07月08日 【基本概念習得プログラム】

基本概念習得プログラム①「物体の運動と数学」が開催されました

6月27日(土)に、浜松トップガンプロジェクトと合同で、基本概念習得プログラム①「物体の運動と数学」が開催されました。

今回は、「モーションエンコーダシステム」を利用して、斜面を運動する物体の位置・速度を測定し、そこから位置と速度の関係、そして力の概念・法則を学ぶというものです。講師は、静岡大学工学部の藤間先生(物理)が務めました。

モーションエンコーダシステム

まず、藤間先生が「4つの力」、すなわち重力(万有引力)、電磁力(クーロン力)、強い力・弱い力(原子核内や素粒子に関わるもの)について説明されました。なかでも、私たちに最もなじみ深いのが重力で、地球が存在し、その上に私たちが立っていられるのも重力のおかげ。重さ(質量)のある物体の間には、必ず引き付けあう力(引力)が働きます。これを「万有引力」(重力)といいます。

ある物体の重さ(質量)=m(kg)、もうひとつの物体の重さ=M(kg)、

万有引力の大きさ=F(N)、G=万有引力定数

地上では重力加速度約 9.8(m/s2)なので、自分の体重×9.8が自分に働いている地上での重力(N)になります。参加者たちは重力計に載り、自分にかかる重力を調べました。数値で確認できたことで、重力への理解が深まったようでした。

次に、左図を使って「力のつり合い」について学びました。立っている人の重力が下向きに働いていますが、それと同じ大きさの力で床が人を上向きに支えています(抗力)。

次に、左図を使って「力のつり合い」について学びました。立っている人の重力が下向きに働いていますが、それと同じ大きさの力で床が人を上向きに支えています(抗力)。

このような、複数の力が互いを打ち消し合っている状態を「力がつり合っている」といいます。

物体が静止している場合(速度0)、その物体には力が働いていないか、つり合いの状態にあるといえます。ところが、床面が水平から斜めに傾いていくと、面が物体を支える力が変化し、力のつり合いが破れて、重力が斜面方向へ働くようになります。この力(斜面に平行な成分)が止まっている物体に動きを与えます。

斜面に平行な成分(実際に働く力)の大きさは、斜面の三角形(黄色の部分)と重力の三角形(緑色の部分)が相似することから導き出せます。例えば、斜面の長さが100cm、斜面の高さが2.5cmだとしたら、斜面に平行な力は元の重力の1/40になります。物体を斜面上で滑らす力は、物体の重さ×0.24(N)になるのです(9.8×1/40)。

続いて、「モーションエンコーダシステム」による実験を行いました。このシステムは、斜面に記された白黒の縞模様を、斜面を動くカートのセンサーで検知し、カートの位置と速度を測定するものです。

参加者たちが、それぞれカートを走らせると、LabQuest2(記録装置)に、時間、位置、速度などのデータが表示されました。その数値を読み取って「位置」と「速度」の2種類のグラフを描く作業に取りかかりました。かなり難解でしたが、参加者同士で相談したり、藤間先生他から指導を受けるなどして、曲線グラフと直線グラフを完成させました。

次の作業では、完成した「速度」のグラフ(直線グラフ)に、時間軸0.5秒毎の位置に縦直線を引き、底辺を0.5~2.5秒とする三角形の面積を求め、その値を「位置」グラフに×で記入しました。すると、ほぼ一致しました。三角形の面積は、細長い短冊の面積(距離=速度×時間)を足し合わせたものに相当するからです。「ある時間での位置=その時間までの速度の面積」の関係が成り立つことがわかりました。

なお、積分ではこのように表されます。微分・積分といった数学は、ニュートンらによって物体の運動を表現するために生み出された「言葉」なのです。

今回のデータを読み取ってグラフを描く作業は、特に小学生のキッズには難しかったようです。しかし、グラフが描けるようになるまで努力したことで、物体の運動と数学の深い関わりがつかめたのではないかと思います。

浜松トップガンプロジェクトが発行した「トップガンジャーナル No.2」(7/22発行)に、この講座の模様が紹介されています。中学生記者によるレポートや参加者の感想、トップガン担当の先生による解説など、充実した読み物となっていますので、ぜひご覧ください。

→トップガンジャーナル No.2(ここをクリック)

<<前のページへ|

次のページへ>>

今回は、「モーションエンコーダシステム」を利用して、斜面を運動する物体の位置・速度を測定し、そこから位置と速度の関係、そして力の概念・法則を学ぶというものです。講師は、静岡大学工学部の藤間先生(物理)が務めました。

まず、藤間先生が「4つの力」、すなわち重力(万有引力)、電磁力(クーロン力)、強い力・弱い力(原子核内や素粒子に関わるもの)について説明されました。なかでも、私たちに最もなじみ深いのが重力で、地球が存在し、その上に私たちが立っていられるのも重力のおかげ。重さ(質量)のある物体の間には、必ず引き付けあう力(引力)が働きます。これを「万有引力」(重力)といいます。

万有引力の大きさ=F(N)、G=万有引力定数

地上では重力加速度約 9.8(m/s2)なので、自分の体重×9.8が自分に働いている地上での重力(N)になります。参加者たちは重力計に載り、自分にかかる重力を調べました。数値で確認できたことで、重力への理解が深まったようでした。

次に、左図を使って「力のつり合い」について学びました。立っている人の重力が下向きに働いていますが、それと同じ大きさの力で床が人を上向きに支えています(抗力)。

次に、左図を使って「力のつり合い」について学びました。立っている人の重力が下向きに働いていますが、それと同じ大きさの力で床が人を上向きに支えています(抗力)。このような、複数の力が互いを打ち消し合っている状態を「力がつり合っている」といいます。

物体が静止している場合(速度0)、その物体には力が働いていないか、つり合いの状態にあるといえます。ところが、床面が水平から斜めに傾いていくと、面が物体を支える力が変化し、力のつり合いが破れて、重力が斜面方向へ働くようになります。この力(斜面に平行な成分)が止まっている物体に動きを与えます。

斜面に平行な成分(実際に働く力)の大きさは、斜面の三角形(黄色の部分)と重力の三角形(緑色の部分)が相似することから導き出せます。例えば、斜面の長さが100cm、斜面の高さが2.5cmだとしたら、斜面に平行な力は元の重力の1/40になります。物体を斜面上で滑らす力は、物体の重さ×0.24(N)になるのです(9.8×1/40)。

続いて、「モーションエンコーダシステム」による実験を行いました。このシステムは、斜面に記された白黒の縞模様を、斜面を動くカートのセンサーで検知し、カートの位置と速度を測定するものです。

参加者たちが、それぞれカートを走らせると、LabQuest2(記録装置)に、時間、位置、速度などのデータが表示されました。その数値を読み取って「位置」と「速度」の2種類のグラフを描く作業に取りかかりました。かなり難解でしたが、参加者同士で相談したり、藤間先生他から指導を受けるなどして、曲線グラフと直線グラフを完成させました。

次の作業では、完成した「速度」のグラフ(直線グラフ)に、時間軸0.5秒毎の位置に縦直線を引き、底辺を0.5~2.5秒とする三角形の面積を求め、その値を「位置」グラフに×で記入しました。すると、ほぼ一致しました。三角形の面積は、細長い短冊の面積(距離=速度×時間)を足し合わせたものに相当するからです。「ある時間での位置=その時間までの速度の面積」の関係が成り立つことがわかりました。

なお、積分ではこのように表されます。微分・積分といった数学は、ニュートンらによって物体の運動を表現するために生み出された「言葉」なのです。

今回のデータを読み取ってグラフを描く作業は、特に小学生のキッズには難しかったようです。しかし、グラフが描けるようになるまで努力したことで、物体の運動と数学の深い関わりがつかめたのではないかと思います。

浜松トップガンプロジェクトが発行した「トップガンジャーナル No.2」(7/22発行)に、この講座の模様が紹介されています。中学生記者によるレポートや参加者の感想、トップガン担当の先生による解説など、充実した読み物となっていますので、ぜひご覧ください。

Copyright ©浜松RAIN房 All Rights Reserved.