私たちのくらしと防災 ー大津波と液状化ー2020-06-24 01:53 私たちのくらしと防災 ー大津波と液状化ー2020-06-24 01:53 |

|---|

| 【ねらい】 1.日本ではなぜ地震が多いかを学習する 2.地震や津波のおきるしくみ、液状化現象のしくみを学習する 3.防災対策の重要性や防災情報を理解し、毎日のくらしの中に役立てて行く 【対象】 小学生 【実施内容】 ■最近日本各地で良くおきる大きな自然災害について説明します ■地球の表面をおおうプレートの動き、地震、津波がおきるしくみを絵図を用いて説明します ■南海トラフ巨大地震と防災対策について説明します ■ビーカー、砂、サイコロなどを用いて、地震時の液状化現象を全員が体感します ■昨年から実施されている5段階の避難情報について説明します ■実施内容、時限数は相談に応じます 【主催】 公益社団法人 日本技術士会中部本部理科支援委員会  :download :download

|

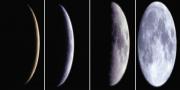

月の満ち欠け、月食・日食はなぜ生じるか2020-05-28 05:36 月の満ち欠け、月食・日食はなぜ生じるか2020-05-28 05:36 |

|---|

| 【ねらい】 地球から見た月は一か月の間で、満月、半月、三日月、新月と形は変わっていくが、月そのものが姿を変えるわけではない。又月食や日食で、月や太陽が一時的に見えなくなる。 天体のみならず自然現象を「なぜだろう?」という疑問を持って観察することの面白さや大切さを、実験で体験する。 【対象】 小学生 【実施内容】 ■実験①:講師は月にみたてた黄色ボールにライトを当て、児童はそれぞれの場所で、黄色ボールのライトで光る部分をスケッチし、ボールが見る場所により異なる形となることを認識させる。自ら光る太陽と異なり、月は太陽光の反射が三日月や満月などの姿として見えることを講師は説明する。 ■実験②:机上に置いた地球にみたてた小ボールの位置を中心にして、月にみたてた黄色ボールを45度づつ位置を移動し、一方向から太陽光にみたてたライトを当て、地球位置から見た黄色ボールの光る部分(満月、半月、三日月、新月を模した形)を児童はスケッチする。 ■実験③:講師は日食、月食における太陽、地球、月の位置関係を実験で示し、現象を実験で説明する。 【主催】 公益社団法人 日本技術士会中部本部理科支援委員会 静岡県グループ  :download :download

|

バイオトイレを知ろう2020-05-28 05:06 バイオトイレを知ろう2020-05-28 05:06 |

|---|

| 【ねらい】 ひとは食べては排泄する。この排泄物を炭酸ガスと水に分解するトイレを説明する。 そのトイレは、環境バイオトイレと言って、富士山頂に設置した。 し尿の垂れ流しを無くし、トイレ問題が悩みの種であった富士山の環境改善に貢献した。 バイオトイレの原理は、バイオ(微生物)が主役である。微生物が排泄物を食べてトイレの機能を果たすしくみを理解する。 【対象】 小学生 【実施内容】 ■環境バイオトイレ「自己完結型・循環式水洗トイレ」の機能を手順に従い説明する。 ■バイオが働く環境を微生物の食物連鎖を例に説明する。 ■富士山頂バイオトイレの設置経験事例を話しする。 ・どうして山頂に運ぶ? ・高山病は怖い。 ・3S(SPEED、SAFETY、STEADY:早く、安全に、着実に)の意味を説明する。 ■トイレは災害時にも必要。日頃の備え、心構えなどにも触れ、トイレ環境を考える。 【主催】 公益社団法人 日本技術士会中部本部理科支援委員会 静岡県グループ  :download :download

|

虫の家をつくろう2012-10-24 15:46 虫の家をつくろう2012-10-24 15:46 |

|---|

| 【ねらい】 身近な昆虫を観察する。昆虫には卵、幼虫、さなぎ、成虫と変態する種類とさなぎを作らない不完全変態する種類があることを、チョウとコオロギを飼育することにより知る。 【対象】 小学3年生 【実施内容】 ■チョウとコオロギの飼育の仕方を聞く(5分) ■コオロギ採集容器づくり(10分) ■コオロギとチョウの飼育容器づくり(15分) ■できた飼育容器にチョウとコオロギ、エサを入れる(10分) ■昆虫の変態の仕方を発表する(5分) 【主催】 浜松理科教育研究会 |